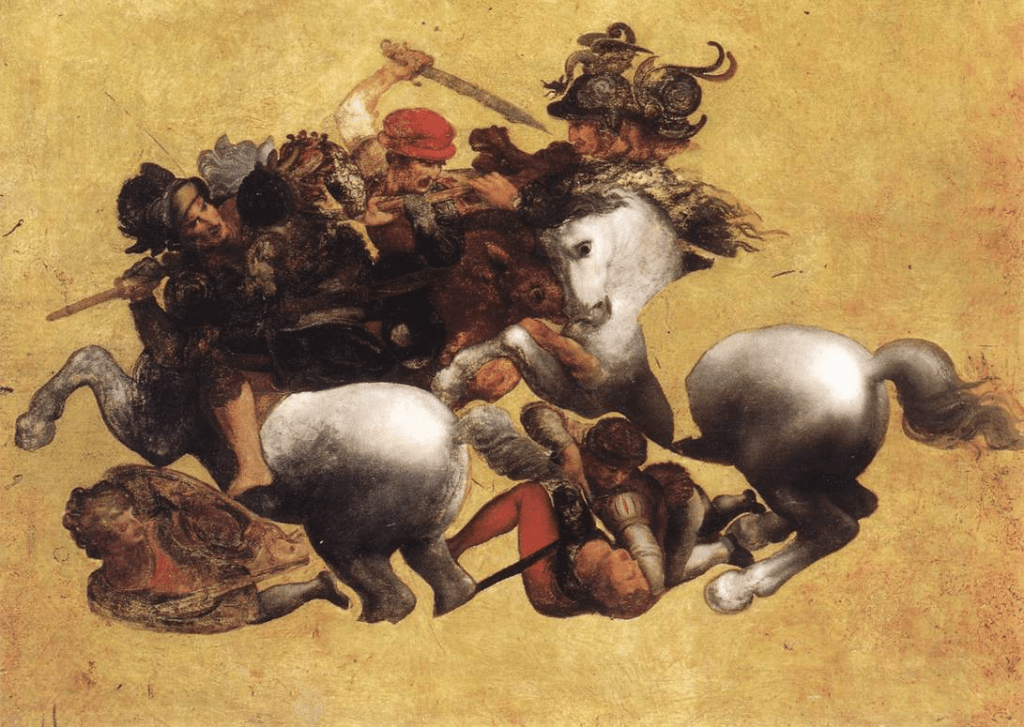

Gli anni del Novecento, squassati da due guerre mondiali, dal genocidio antisemita nazista, da una Guerra Fredda che stava per causare un olocausto nucleare e l’annientamento (sfiorato) della specie umana e del pianeta, sembravano aver portato a un rifiuto collettivo e definitivo della guerra e dei suoi orrori. In Occidente si volle scolpito, nelle coscienze delle nuove generazioni, un imperativo: mai più una guerra con migliaia di morti, con i soldati al fronte, le brutalità sui civili. Dopo le atrocità incommensurabili del secondo conflitto mondiale si decise, per opera dei vincitori, di impostare un nuovo assetto, una struttura basata sulla “comunità internazionale” dei “dichiarati” diritti dell’uomo, inalienabili e universali. Una comunità basata sulla preminenza degli scambi commerciali, della cooperazione, che è stata consolidata e ha continuato a funzionare, in Occidente, fino a pochi mesi fa. Ma la guerra, nonostante tutto, dopo pochi decenni dal secondo conflitto mondiale, è tornata all’interno dei confini geografici europei. Si attesta, con rinnovata violenza, ai confini dell’Europa fisica e nel mai pacificato Medio Oriente.

I recenti conflitti, esplosi nel periodo maturo della “civiltà della tecnica”, hanno mostrato che il nuovo guerreggiare, da una parte, si basa su antiche e inevitabili dinamiche (i sentimenti popolari, la propaganda, le alleanze) e, dall’altra, introduce modalità inedite, quasi tutte abilitate dalle nuove tecnologie, su cui la pacifica Europa si trova, obtorto collo, a doversi aggiornare e premunire per motivi di deterrenza. Gli scenari geopolitici delineano infatti un contesto in cui l’Europa dovrà difendersi, da sola, da possibili attacchi (veri o presunti) del vicino russo. La motivazione principale è che la Russia sia entrata in un’economia di guerra, diventando una macchina industriale difficile da arrestare, e che ciò potrebbe rappresentare, di per sé, una spinta inevitabile verso politiche imperialiste a scapito dei Paesi europei. L’Europa deve quindi essere pronta a controbattere militarmente oppure a dimostrare, almeno sulla carta, di essere pronta a farlo.

È interessante fare l’esercizio, nello sconcertante risveglio delle fucine delle armi, di provare a delineare cosa non sia cambiato nella guerra, almeno negli ultimi secoli della storia moderna e contemporanea. Tre sono alcuni tra i principali pilastri che ci sembrano invariati: i popoli con i loro sentimenti, il gioco delle strategie di Stati-nazione egemoni e la propaganda, usata come miccia e strumento di indirizzo dei conflitti.

I popoli e il loro sentire: miccia e combustibile dei conflitti

I sentimenti dei popoli alimentano la guerra, in particolare quelli negativi come odio, risentimento e paura: i cosiddetti sentimenti del “diaframma”. Il sentimento negativo verso la controparte, verso il nemico, è il vero combustibile, se non la miccia, di una guerra. Nei conflitti mondiali europei i sentimenti dei popoli, animati da rivendicazioni territoriali, da ricerche di spazi vitali o da volontà di ripianare una vittoria “mutilata”, sono stati i motivi profondi, cavalcati dalla classe politica, per alimentare la spinta bellicosa popolare. Ancora oggi, sia in Ucraina sia a Gaza, i popoli e le etnie coinvolte nei conflitti sono irriducibilmente, storicamente in antitesi e hanno inflitto danni atroci, generando odio, paura, risentimento. Le emozioni collettive sono le “pile atomiche” per sostenere le avversità di un conflitto che richiede intenso sforzo e costanza disperata. Per fare la guerra, il primo ingrediente è dunque ancora un “umanissimo” sentimento negativo diffuso, un sentimento radicato nel popolo-nazione, che come tale si concepisce. È ancora il popolo l’attore che sostiene il prezzo maggiore della guerra: con le vittime militari e i soldati in prima linea, il cui morale e la cui convinzione sono cruciali per proseguire il conflitto e, in secondo luogo, con la popolazione civile che supporta gli enormi sforzi logistici, produttivi e quotidiani di una società in guerra.

Un popolo, perché si dia guerra, deve essere disposto a sospendere il periodo di pace per un motivo che deve apparire, e deve essere sentito, come inderogabile, necessario, viscerale. I popoli sono gli artefici, spesso inconsapevoli, dei conflitti: questo è chiaro per tutti gli attori in gioco, soprattutto per le fazioni vincitrici della storia che, eliminate le élite politiche antagoniste, infliggono punizioni esemplari, dirette e indirette, a tutta la popolazione avversaria. Il messaggio dei vincitori è chiaro da sempre: “la colpa delle guerre è dei popoli e su di loro ricadranno le maggiori punizioni”. La tassonomia di questa dinamica, spesso inconsiderata dalle riletture storico-sociali, è purtroppo ampissima. Basta attingere ai conflitti del Novecento per constatare che le vittime civili hanno superato in modo esponenziale quelle militari, con un rapporto triplicato dalla Prima guerra mondiale alla Seconda guerra mondiale fino ai conflitti contemporanei del XXI secolo. Anche il modus operandi dei militari rappresenta plasticamente la responsabilità attribuita ai popoli: nel secondo conflitto mondiale la condotta degli alleati inglesi e statunitensi, nei confronti di tedeschi e giapponesi, ha incluso punizioni di massa specialmente contro i civili, come ad esempio i seicento mila morti tedeschi sotto i bombardamenti alleati, i bombardamenti sulle città italiane alleate dell’Asse con gravi danni al patrimonio artistico, soprattutto da parte degli inglesi, le due bombe atomiche sganciate sulla popolazione giapponese. In questo caso, secondo diversi esperti, l’utilizzo della bomba atomica è stato ad uso “tattico” e non strategico: servì soprattutto a testare una nuova arma definitiva, lanciare un messaggio di supremazia tecnologica. Altre brutalità contro i civili sono state, nella seconda metà del XX, quelle della Cambogia dei Khmer Rossi (1975–1979), dove la guerra ideologica si è rivolta contro la popolazione stessa, causando circa due milioni di morti civili tra esecuzioni, carestie indotte e lavori forzati oppure nel Vietnam con un totale di circa due milioni e mezzo di vittime civili coinvolti nella guerra tra Nord e Sud.

Ingenti ancora i danni causati alla popolazione civile nei conflitti recenti degli anni 2000 : l’Iraq con centomila vittime civili, l’Afghanistan con altrettante. Nel conflitto siriano iniziato nel 2011, la popolazione civile ha pagato il prezzo più alto, con oltre cinquecento mila morti e milioni di sfollati a seguito di bombardamenti urbani, assedi prolungati e violenze sistematiche. E ancora, recentemente, la Palestina con sessantamila vittime civili inflitte, di cui due terzi donne e bambini.

È raro che le élite che “fanno le guerre” subiscano i danni maggiori: a volte vengono puniti solo i capi, i vertici, ma le burocrazie che sostengono i conflitti vengono riciclate dai governi successivi. Le guerre dunque si basano ancora sull’odio e sulla paura dei popoli, che entro una certa soglia di resistenza o rottura sono disposti a supportare e sopportare il conflitto. Lo fanno perché lo sentono giusto, necessario, perché c’è un popolo avversario di cui essi stessi si percepiscono, inevitabilmente, nemici. Sono i popoli, poi, reali attori di una guerra, che vengono ritenuti gli eredi della colpa, i punibili: loro che pagano il prezzo più salato durante e dopo la guerra.

Il gioco degli interessi nazionali e la strategia dell’egemone

Nell’ordito delle relazioni geopolitiche, la potenza egemone (e i suoi contendenti che ricercano un dominio assoluto o relativo) si trovano, come tessitori di trame complesse, al centro dei maggiori avvenimenti storici. Ne producono le cause e ne gestiscono gli effetti. La potenza egemone, spesso imperialista, agisce cioè per accendere, accelerare o sedare i conflitti, secondo le sue proprie strategie che devono confermarla o affermarla come potenza dominante.

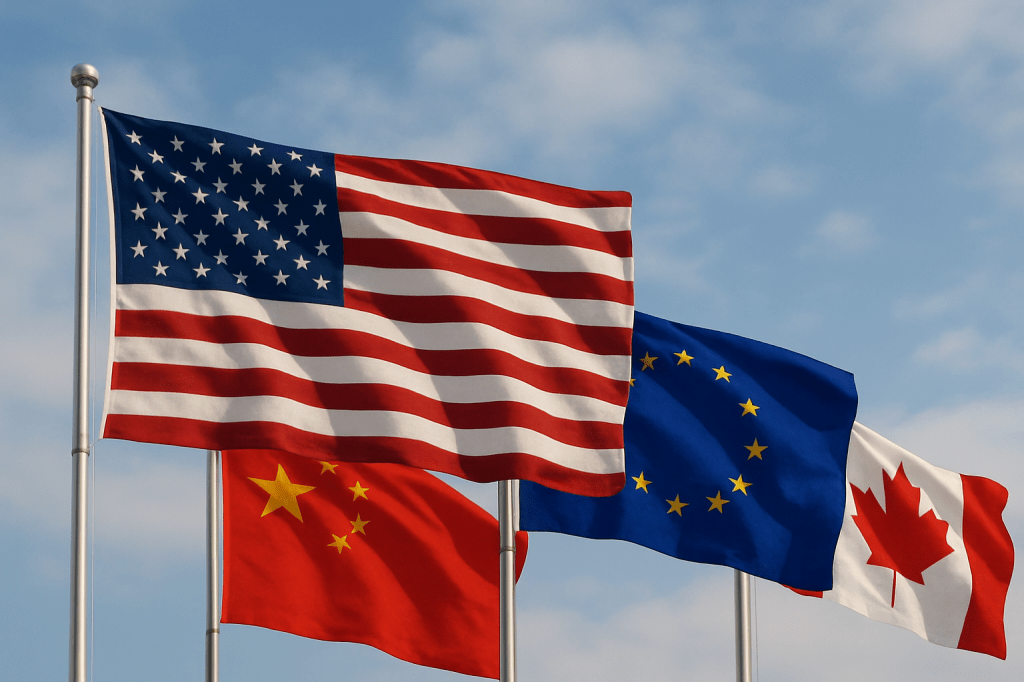

Negli ultimi due secoli la figura geopolitica egemone sono stati gli Stati Uniti, che in questa decade corrente stanno, invece, riaffermando il loro ruolo (precario) di impero dominante nei confronti di vecchi contendenti, come la Russia, e nuovi antagonisti, come la Cina. Molto della novità che accade nello scacchiere delle alleanze, nello scenario economico e militare, nei focolai di conflitto che si accendono nel globo, negli spostamenti degli equilibri politici degli Stati satellite-alleati, è informato/deformato dalla volontà delle potenze principali. Questo processo prevale, principalmente, su tutte le altre dinamiche che regolano le relazioni tra Stati: diplomazia, cooperazione, scambi economici, diritto internazionale. Gli enti di collaborazione internazionale, dal secondo dopoguerra, sono stati legittimati , in maggior parte, dal ruolo di “garante” dell’egemone. A causa del declino del ruolo egemonico degli USA, si toglie reale efficacia alle istituzioni internazionali (ONU, NATO, OMC…), che appaiono, talora, come stanze di compensazione vuote, in cui chi ha forza la esercita.

L’egemone USA ha avuto una presenza pervasiva e riscontrabile in quasi tutti i domini: dalla gestione degli schieramenti della politica interna degli Stati satellite, alle istituzioni internazionali, NATO e ONU, fino alle regole degli scambi commerciali, alla cultura, ai fenomeni sociali e mediatici. L’impero è stato, per la maggior parte dei casi, la causa e il fine dei principali cambiamenti economico-politici sullo scacchiere internazionale, cambiamenti presentati ogni volta con slogan più “gestibili” agli Stati satellite: democrazia, libero commercio, sicurezza preventiva, lotta al terrorismo.

Anche oggi le principali potenze sono posizionate, in prima o seconda linea, nella gestione dei conflitti in corso, in particolare in Ucraina e in Israele: dalla strategia di avanzamento della NATO verso Est dopo la caduta dell’URSS, che accompagna una politica estera ucraina sempre più filo-occidentale, a un processo che intreccia dinamiche di autodeterminazione nazionale con interessi strategici più ampi, includendo il supporto militare e la fornitura di armi -dal blocco occidentale-finalizzati a sfiancare il nemico russo e a testarne le capacità. A ciò si affiancano i più recenti tentativi di apertura diplomatica USA verso la stessa Russia, volti ad allentarne il legame con la Cina, vero rivale strategico degli Stati Uniti, insieme al progressivo ridimensionamento del supporto militare-difensivo al partner europeo, accompagnato da richieste di riarmo e dazi, per consentire un maggiore concentramento sulle strategie del Pacifico.

La figura dell’egemone a stelle e strisce è quindi oggi, come accennato, in crisi; dopo quasi ottant’anni di predominio assoluto (l’URSS, nella Guerra Fredda, non ha mai costituito un’alternativa globale simmetrica: ha permesso invece un mondo polarizzato che, di fatto, ha contribuito a rinforzare il ruolo degli USA). L’impero statunitense oggi arranca: diviso internamente in fazioni sociali alternative nelle loro proposizioni (coste vs entroterra), messo in difficoltà dall’avanzata economico-militare cinese e attento, in modo iper-vigilante, alla rincorsa tecnologica e alle risorse energetiche necessarie (chiedere di Maduro a New York), che possono garantirgli un vantaggio strategico. Si ipotizzano nuovi scenari, forse addirittura la sospensione del suo ruolo monopolistico, verso un’impostazione globale a sfere di influenza relative.

Propaganda e narcosi 2.0 dei popoli

Nelle società attuali, che contano milioni di individui e un accesso all’informazione potenzialmente libero e autonomo, il controllo sociale da parte dei governi gioca un ruolo fondamentale. La propaganda viene usata a tutti i livelli: media, social, carta stampata, e serve a guidare giudizi e coscienze, a segmentare e a semplificare il reale. È indispensabile per narcotizzare il senso critico che potrebbe portare, con l’azione di poche migliaia di persone, allo sconvolgimento delle strategie perseguite dai decisori. La propaganda serve, soprattutto, ad alimentare o sedare i sentimenti del popolo, combustibile della guerra.

A causa del “martellamento mediatico”, i popoli occidentali, in ampi strati sociali, dimostrano una difficoltà crescente a formare un pensiero critico individuale e collettivo. I popoli del mondo globalizzato appaiono come narcotizzati da settant’anni di consumismo, globalizzazione, intrattenimento, benessere superficiale, individualizzazione, parcellizzazione sociale e depotenziamento del senso critico. In larga parte il fenomeno è causato dall’uso invasivo dei social network e dai contenuti di intrattenimento. Questo quadro di generale senso di spaesamento, disancoramento e frammentazione degli individui è ben tracciato dal pensiero del filosofo coreano Byung-Chul Han; nell’opera cardine Le non cose, l’autore denuncia il senso di irrealtà, spersonalizzazione e malessere psicologico delle società occidentali basate su individualismo e isolamento psichico. Un disagio accentuato dalle nuove tecnologie, terreno molto favorevole per applicare forme di condizionamento sociale e controllo capillare dei dati sensibili e per orientare le preferenze sociali e politiche.

Il risultato della propaganda, sommata alla narcosi individualista, è una percepita impotenza dei popoli davanti agli eventi sociali. Il caso europeo è emblematico: per la pubblica opinione appare quasi accettabile un intervento militare diretto nel conflitto ucraino o un riarmo massiccio dell’Europa, a soli ottant’anni da un conflitto che ha causato decine di milioni di morti e che sembrava aver inciso indelebilmente, nelle narrazioni collettive e nelle coscienze, un rifiuto irreversibile della guerra.

Ma a cosa serve, di fatto, la propaganda? Principalmente serve a rinforzare le strategie delle potenze egemoni in un determinato momento: appiana le strade, cerca il consenso sociale-mediatico a supporto di una o di un’altra teoria che presto deve diventare prassi. Le tecniche di manipolazione mediatica — “nudging”, “rana bollita”, “fetta di salame” — prima venivano teorizzate solo da pochi psicologi ed esperti di comunicazione, in stretta collaborazione con i policy maker; oggi invece stanno diventando concetti di dominio pubblico.

La propaganda informa i mezzi di comunicazione, dalla stampa alla televisione fino alla ancora più parcellizzata rete globale di Internet, dove algoritmi del consenso e del dissenso lavorano senza sosta per far muovere, impercettibilmente, le coscienze, tramite i meccanismi di costruzione di identità digitale. È proprio questo il compito della propaganda: assodato che i popoli sono gli attori della storia, la propaganda prova a muovere, o almeno a confermare in una direzione determinata, il loro sentire, affinché il sentimento popolare si allinei con i particolari desideri strategici dell’élite che la stessa popolazione ha portato al comando.

La propaganda può esasperare alcuni accenti già presenti nello strato sociale e, per questo, è particolarmente dannosa e perniciosa: oscura tutte le altre istanze di giudizio che porterebbero ad articolare un ragionamento più ampio di analisi e di sintesi. Invero avviene il contrario: modalità principe della propaganda è polarizzare il dibattito, banalizzarlo in “pro” e “contro”, dove il “contro” spesso viene associato con giudizi di valore di “giusto” e “sbagliato”, “vittima” e “carceriere”, “bianco” o “nero”, spesso con slogan ossessivi e presentati come verità a priori, valori e opinioni non negoziabili dell’ethos di una comunità. Verità al di fuori delle quali non si dà più patente di cittadinanza e di appartenenza a chi non le condivide, a chi vuole articolare un giudizio critico.

Il sintomo dell’abuso di propaganda in una società è ben riconoscibile: si creano fazioni polarizzate e nel dibattito vengono interposti i sentimenti, le emozioni irrazionali. In Europa il senso di questo spaesamento è consistente: quello di una civiltà abituata a ricevere, ogni pochi anni, nuove “ondate” di teorie ideologiche e propagandate sistematicamente. Emblematico, ad esempio, che in pochi mesi si sia passati da un’attenzione ossessiva per le politiche dell’ambiente, con un ruolo salvifico dell’Europa come “decarbonizzatore” globale, alla riconversione di industrie automobilistiche per la produzione di armi pesanti, con emissione di nuove tonnellate di anidride carbonica. E, al ritmo dei nuovi motivi della propaganda, i cannoni forse ancora tacciono, ma le fabbriche che li producono hanno già acceso le fornaci.

Lascia un commento